Lundi 5 mai, 14 h 30, Salle d’écoute

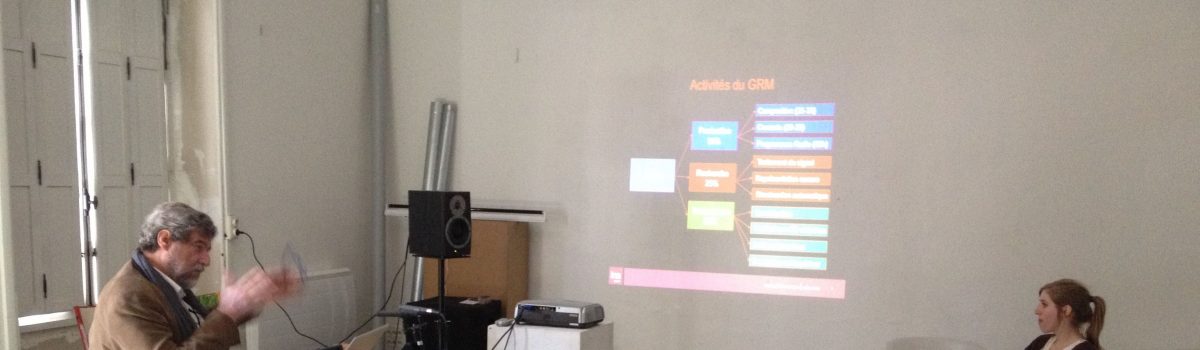

Intervention de Daniel Teruggi

Eléments biographiques

Compositeur italien né en 1952 à La Plata (Argentine).

Après des études musicales et scientifiques en Argentine, Daniel Teruggi entre dans la classe de composition électroacoustique et de recherche musicale du Conservatoire de Paris (1977). En 1983 il rejoint l’Ina-GRM comme responsable pédagogique et de la production musicale. Il est directeur du groupe depuis 1997 et directeur de la recherche et de l’expérimentation à l’Ina depuis 2001. Il compose des musiques sur support, pour petits ensembles et support, ainsi que pour instruments traités en temps réel. Le son acousmatique et l’espace sont au centre de ses préoccupations. Parmi ses œuvres citons le cycle Sphaera (1984-1989), Xatys (1988, créé par Daniel Kientzy), Syrus (1992), The shinning space (1999), Spaces of mind (2004), et le drame acousmatique Parole perdue (créé en 2009 au Festival de Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon).

La problématique de la conservation des musiques acousmatiques et mixtes

Les musiques électroacoustiques, acousmatiques ou mixtes, posent un problème nouveau en termes de sauvegarde; problème pas très éloigné par ailleurs des créations artistiques contemporaines. Dans ce contexte de production particulier où la technologie a une place très forte, le problème n’est pas tant d’archiver ou de garder le témoignage d’une production, mais d’être capable de restituer l’œuvre dans le temps. Ces problématiques on posé des questions fortes sur la production et sa relation avec la technologie ainsi que sur des solutions possibles qui simplifieraient le processus de conservation et restitution.

Mardi 6 mai, 14 h 30, Salle d’écoute

Intervention de Philippe Mion

Eléments biographiques

Philippe Mion. 1956. Tournan en Brie

La rencontre de la « musique concrète » a été déterminante dans le choix de mes premières orientations de compositeur.

J’ai collaboré durant près de 12 ans aux activités du Groupe de Recherches musicales (INA- Grm) puis poursuivi un itinéraire indépendant où perdure un goût de la musique acousmatique et plus généralement une sensibilité expérimentale en musique.

Outre la composition, je me suis intéressé au métier du concert électroacoustique (régies de concerts et interprétation d’œuvres acousmatiques sur dispositifs de haut-parleurs), à la radio (producteur à Radio-France de 1979 à 1982, émissions « éveil à la musique »), beaucoup à l’enseignement (composition et analyse musicale) et plus largement à la pédagogie d’une démarche expérimentale en musique.

Titulaire du C.A. d’électroacoustique, j’enseigne la composition électroacoustique au Conservatoire de Vitry-sur-Seine et l’analyse musicale au Conservatoire Royal de Mons en Belgique.

J’ai été Pensionnaire de la Villa Médicis à Rome de 1989 à 1991.

La SACEM m’a décerné le Prix Stéphane Chapelier en 1996 et le prix de la partition pédagogique en 2002.

Mes ouvrages pour le concert, le ballet, le théâtre et, pour une moindre part, le cinéma, reflètent l’importance que j’accorde en composition au point de vue perceptif et aux émotions, et je ne conçois pas d’abstraction musicale qui ne s’en nourrirait initialement.

Parmi mes compositions, des œuvres purement acousmatiques, des œuvres « mixtes » (mélangeant de diverses manières électroacoustique et instruments), des œuvres instrumentales ou vocales, deux opéras et plusieurs ouvrages de théâtre musical.

Œuvres éditées :

Vinyl : L’image éconduite. (INA-Grm) / CD : Confidence (Métamkine) / Soupçon-délice (INA-Grm). / Léone (Empreintes digitales) / Loulou & Pierrot-la-Lune et les drôles de sons (Gallimard-jeunesse) / Si c’était du jour. Des jambes de femmes tout le temps. Statue. (Coll. INA-Grm)

Publications écrites :

L’envers d’une œuvre (Buchet-Chastel) / Analyses (CD Rom, site internet et livre INA-Grm) / L.Ferrari. La grotte – F. Bayle. La langue inconnue – B. Parmégiani. L’œil écoute. / Zanesi. Les voix de Pierre Schaeffer. Denis Smalley, Empty wessel. / Y. Parenthoën, Le tour de la France…

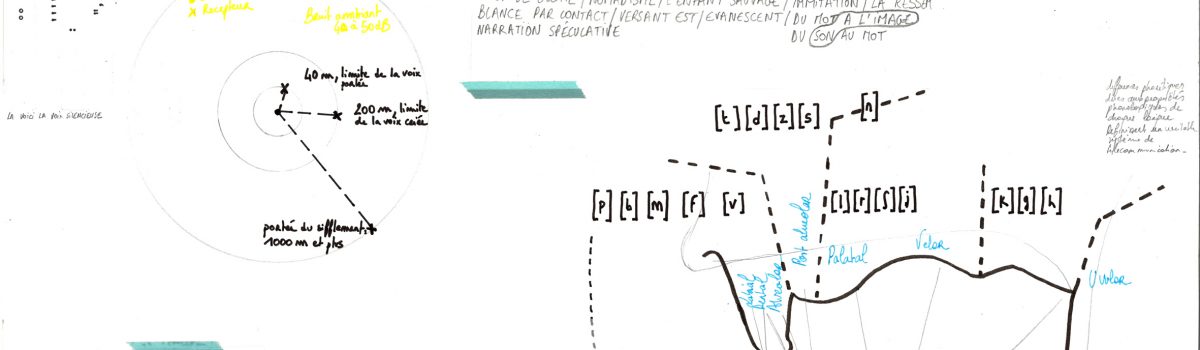

L’analyse perceptive et la composition.

Comment analyser des œuvres musicales, radiophoniques, ou plus généralement sonores, qui ne présentent pas de partition. (L’analyse d’une partition est-elle l’analyse de l’œuvre ?) Repartant du concept Schaefferien, souvent mal compris, d’objet sonore, l’analyse perceptive peut-être envisagée comme un travail d’exploration de sa propre perception.

Les outils de description et classification du sonore qu’a proposés Pierre Schaeffer (Morpho-typologie du Traité des Objets Musicaux) et les divers concepts en usage dans le milieu des musiques dites contemporaines nous permettent de mener cette exploration en dépassant une subjectivité incommunicable. / L’analyse se conçoit alors comme une enquête sur notre “point de vue d’écoute“ et une recherche à la fois exigeante, amusante et roborative d’un vocabulaire précis pour l’exprimer et le faire partager. / Le relevé graphique (distinct de la partition) comme approche et distorsion intéressantes de l’écoute. / L’analyse comme deuil d’une écoute innocente, mais aussi comme ouverture à un travail souterrain, inconscient sur la composition.

Après un bref exposé général sur ces thématiques je proposerai aux étudiants des travaux pratiques oraux à partir d’éléments sonores et d’extraits d’œuvres. Je présenterai ensuite une analyse du Sanctus de la Messe à l’usage des Vieillards de Denis Dufour.